在成都宽窄巷子的老茶馆里,常能看到这样的场景:一位戴着圆框眼镜的相师,捧着顾客的手掌反复端详,突然压低声音说:"您这事业线38度分叉,但眉间距却比常人宽了2分,明年必有转机..."这样的对话,让看相这项古老技艺至今仍吸引着无数好奇者。

作为传承千年的民间学问,面相学其实有着严谨的技术体系。明代《麻衣相法》记载,专业的相面需测量12项面部参数,其中颧骨高度、印堂宽度、耳垂厚度被称为"相学三维"。现代人类学研究证实,这些指标与激素水平存在关联——例如颧骨突出者睾酮分泌往往旺盛,这与传统相学"高颧主魄力"的说法不谋而合。

北京中医药大学曾开展过一项有趣实验:让30位资深相师观察200张照片,结果发现他们对"山根凹陷"(鼻梁根部凹陷)的判断一致率达89%,这类面相在中医理论中确实与心肺功能相关。这解释了为何老相师总强调"看病先看山根"。

但看相最神奇之处在于其动态观测体系。杭州相学世家传人李师傅演示道:"客户进门时面色泛青(肝胆系统反射区),坐下后却渐转红润,这5分钟内的气色变化比静态面相更说明问题。"这种实时观测法,与现代医学的"微表情分析"有着异曲同工之妙。

值得注意的是,面相学中争议最大的"痣相学"正在被重新解读。台湾大学的研究显示,面部特定区域的色素沉着确实与内分泌相关,但所谓"泪痣克夫""财痣招运"等说法,实则是古代医疗条件有限时,人们将生理特征与生活经验强行挂钩的产物。

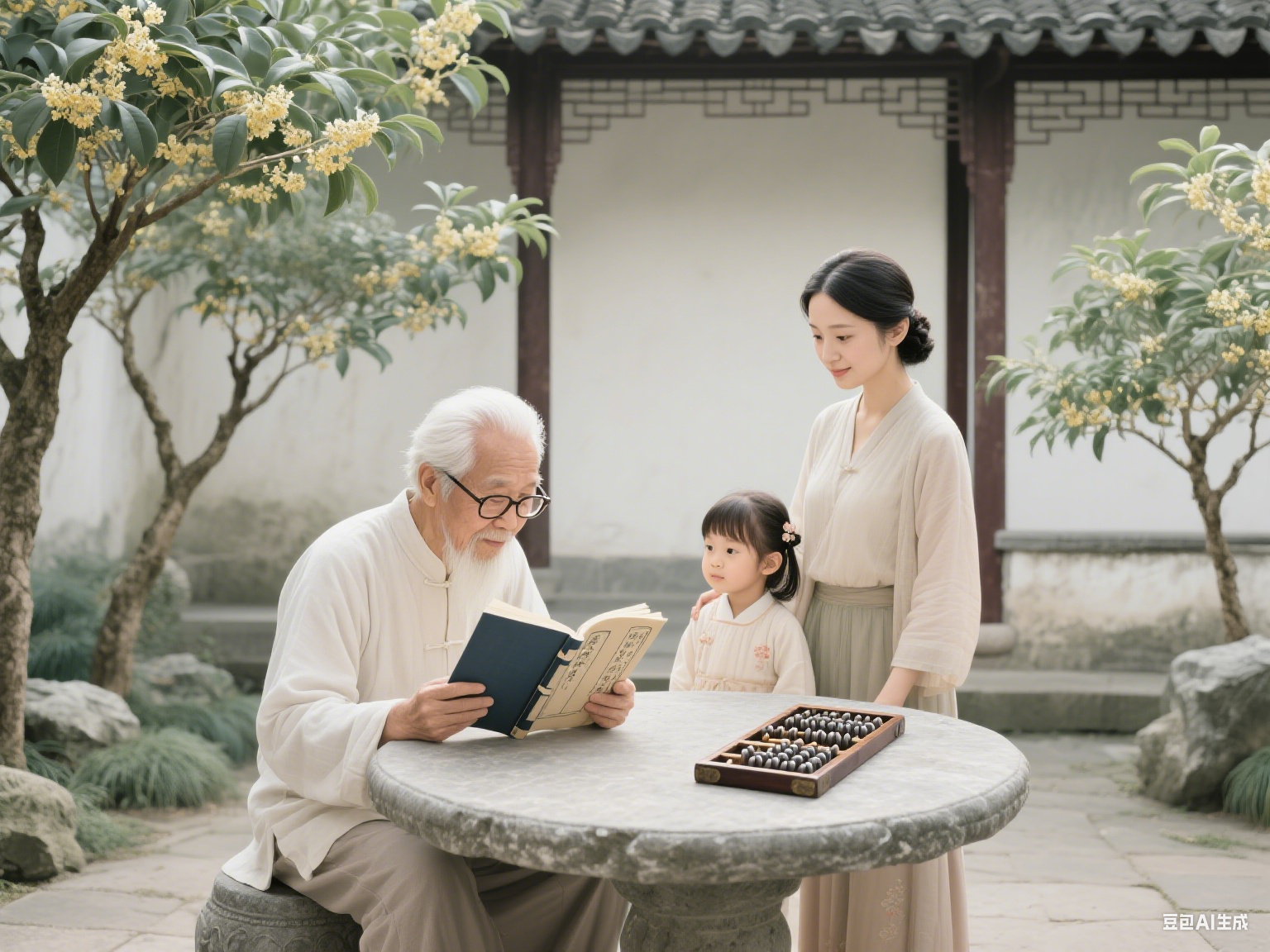

在苏州拙政园旁的一家相馆,墙上的《流年气运对照表》格外引人注目。这张将面部划分为100个坐标点的图谱,其实暗合现代全息理论。相师王老解释:"下巴对应60-70岁运势的说法,源于该区域胶原蛋白流失速度与老年健康的确存在统计学关联。"

看相文化中最值得玩味的是其心理调节机制。上海心理咨询师林芳发现,很多来访者看完相后,会不自觉地强化相师提到的优点。这种"标签效应"某种程度上印证了"相由心生"的古训——当人相信自己是"福相",行为模式真的会向积极方向转变。

如今在抖音平台,#面相分析 话题已收获28亿次播放,年轻人们上传自拍时总爱问:"我这m形发际线算不算聪明相?"这种传统与现代的交融,或许正揭示着看相文化新的可能——它不再是被动预测命运的工具,而成为现代人自我认知的一面镜子。

当我们摘下神秘主义滤镜,会发现看相实质是套古老的人体观测系统。那些被误读为"玄学"的技术参数,或许藏着祖先们对人体奥秘最朴素的探索智慧。下次再遇到相师时,不妨带着科学眼光,听听这些穿越千年的"人体使用说明"。