凌晨三点的育儿论坛,一位准妈妈发帖求助:“用ai起名工具生成的名字评分全是90+,但爷爷找大师算的八字名看着土气,该选哪个?”这条提问瞬间引爆300+条争论。当代父母正陷入一场前所未有的起名焦虑——技术参数与文化符号的博弈,究竟谁更胜一筹?

数据化浪潮下的“起名经济学”

某知名起名平台数据显示,2025年使用ai起名的用户同比增长217%,算法主要评估三大参数:字形结构平衡度(31%)、声韵流畅性(28%)以及网络重名预警(41%)。北京李女士的儿子“沐辰”便来自ai推荐:“系统显示这个名字在朝阳区仅3人使用,且五行补足了缺木的命盘。”但语言学教授王立群指出隐患:“算法过度追求低重名率,导致‘子轩’‘梓涵’等名字变异出‘梓烜’‘紫晗’等生僻组合,反而造成社交障碍。”

八字罗盘里的千年密码

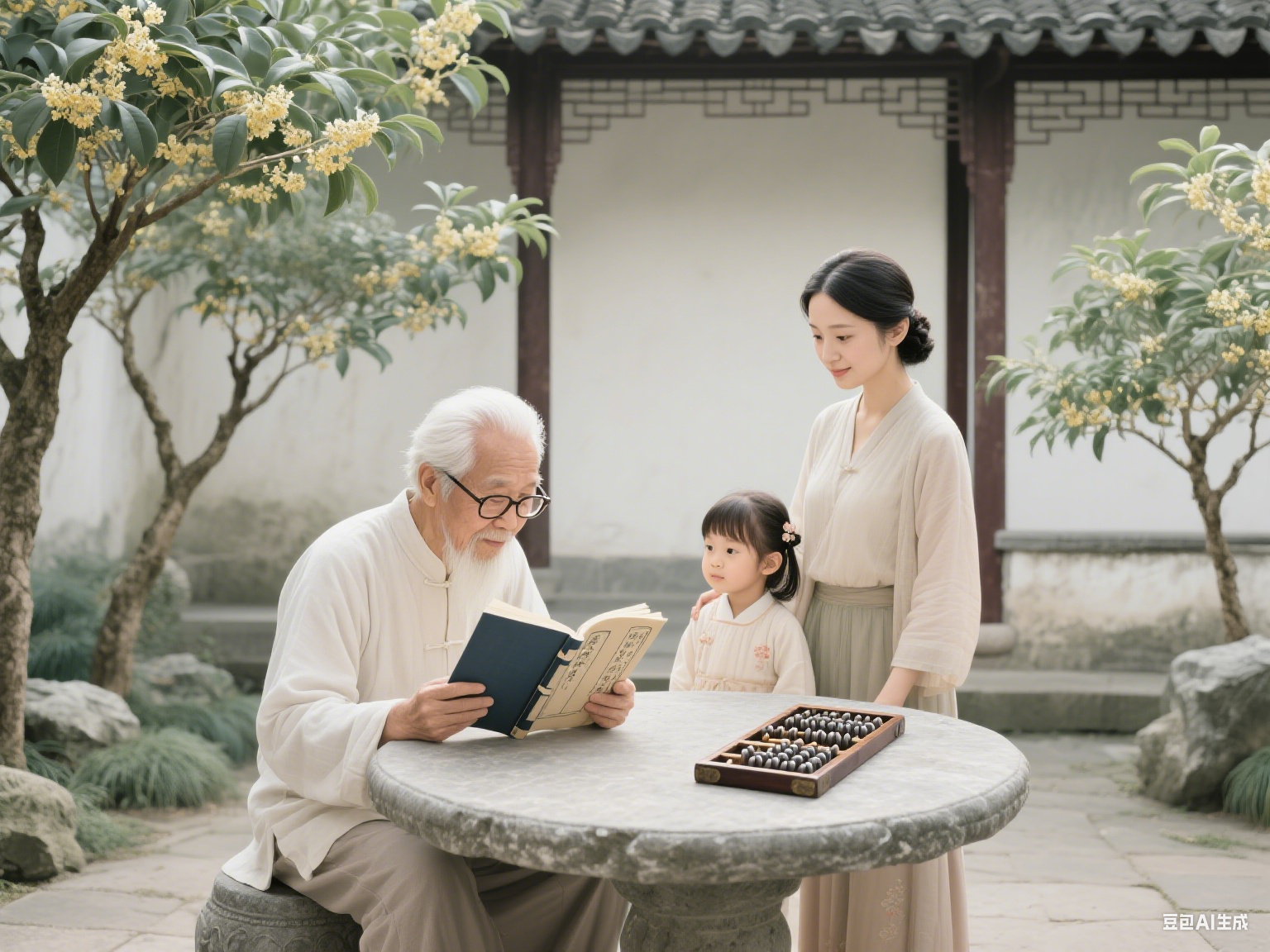

在杭州某古巷,从业40年的起名师傅陈三元仍用毛笔在红纸上书写名字。“真正的八字起名要结合《康熙字典》笔划、纳音五行和生肖喜忌。”他最近为属兔的宝宝取名“芊禾”:“‘禾’是兔的吉祥偏旁,八字缺水就用三点水的‘芊’来平衡。”这种看似传统的操作,其实暗合现代心理学——美国《姓名与社会认同》研究证实,文化符号明确的姓名能提升23%的群体归属感。

起名赛道的第三种可能

南京的年轻父母王磊夫妇选择“折中方案”:先用ai筛选出200个候选名,再请八字师傅精选。“最后定下的‘知夏’既有算法验证的发音优势,又符合女儿盛夏出生的节气特征。”这种“科技打底+人文精修”的模式正在中产家庭流行。值得注意的是,2025年新生儿姓名调研显示,兼顾技术参数与文化内涵的名字,亲子满意度高达89%,远超单一方式。

上海心理学家林芳提醒:“真正影响孩子发展的不是名字的‘技术得分’,而是父母赋予其中的期望与爱。”当我们在ai和八字间反复权衡时,或许该回归本质——那个被轻轻呼唤的姓名,终将因生命的绽放而独特。